いつ始めるか

簡単なたし算の学習は、能力的に考えれば、数を数えられるようになればほぼ同時に開始できると思います。

10まで数えられるようになれば1+5、2+7、4+6など、10を超えないたし算ができます。20までできれば6+8、9+7などの20を超えないたし算という具合に、数えられるようになった数に合わせて、たし算を出来る範囲が増えていきます。

能力的なものをクリアできていれば、始める時期は子供が喜んでやっていればいつでも可能、と考えて間違いありません。最近はかなり早い時期から幼児向けの書籍上で「ぜんぶでいくつかな?」のようなページがあります。そこで興味を持つようでしたら、かなり早くから始められるでしょう。

楽しんでやろう

早く始めたとしても早く定着するとは限りません。遅く始めた子にあっさりと追い抜かれることも十分にあり得ます。この辺は才能がものを言う部分が大きいですから仕方ありません。

ここで重要なことは、あまり親が必死にならないことと、他の子供と絶対に比べないことです。

親が一緒に喜んでやるようにしましょう。親が楽しければ子供はまず楽しんでやってくれます。いつまでにたし算ができなければと考えず、たし算をやってくれていることに感謝し、ただ喜んでいれば良いです。

勉強の初期段階で、勉強をすれば親が喜んでくれると子供に思ってもらえればまずは成功。しかし何でこんな事も出来ないの、とか言って怒ってしまうと、その後勉強を好きになることは難しいでしょう。

特に気をつけたいのは同年代の子と比べないことです。年齢が下であるほど天分の差や早熟か否かが大きく出やすいです。そのため習得の早さは絶対に違います。でもここで怒って芽を摘んでしまうと、早い子はすいすいと先に行き、怒られた子は勉強嫌いになります。そうなると本当にずっと差が開く一方です。

この時期の才能の差なんて、機嫌良く適切に勉強をさせ、学ぶことへの抵抗を無くしておけばやがて縮まる差です。焦らず騒がず自分の子だけを見て、心の余裕を失わないようにしてください。

関連記事

たし算の概念をどうやって教えるか?

生活の中で

幼児書は入門にとても役に立ちます。でもそれに加えて、数の概念を教えるには身近なものを数えさせることも必要です。車の台数やみかんの数など、日常でいくらでも数えるものはあります。

電車が好きならば、何両編成か数えさせてください。新幹線なら16まですぐに数えられるようになります。東京駅には何番ホームまであるか、私鉄電車の駅のナンバリングなど、数に関連させるネタはたくさんあります。

戦隊ヒーローもので男女何人ずつで合わせて何人?とか、プリキュアは何人?とか聞くのも身近でいいと思います。ただし、観ている途中で聞くのは野暮ですよ。

こんな感じで、身の回りで体験できるものの中で覚えた数やたし算はよく定着します。そしてかなり小さいうちから自然に身につけることが出来ます。特に期限を区切ることなく、のんびりと気が向いたときに実行してみてはどうでしょうか。

超基礎教材

生活の中で身につけさせるのが最善としても、やはり教材も使いたくなります。専門の教材は使いやすいし、定着の度合いも目に見えます。おもちゃのように与えておいても良いと思います。

オススメしたいのは玉そろばんです。数えられるだけでなく、数量をひと目で見られるところが優れています。普通のそろばんだと5の珠を理解するのが難しそうですから、将来そろばんをやらせるつもりでも、まずはこちらが良いのではないでしょうか。

そんなものは場所も取るのでいらない、という人はおはじきを数十個準備するのも良いですね。100均でも売ってますから安上がりです。

教材

数とたし算の概念が頭に入ったなら、次はいよいよブラッシュアップしていきます。ひとケタ同士のたし算は1秒で100%正確に答えを出せるようになることが目標です。

100マス計算

すっかり定番となりました。入門用に少ないマスの問題集もあり、取り組みやすいでしょう。

計算カード

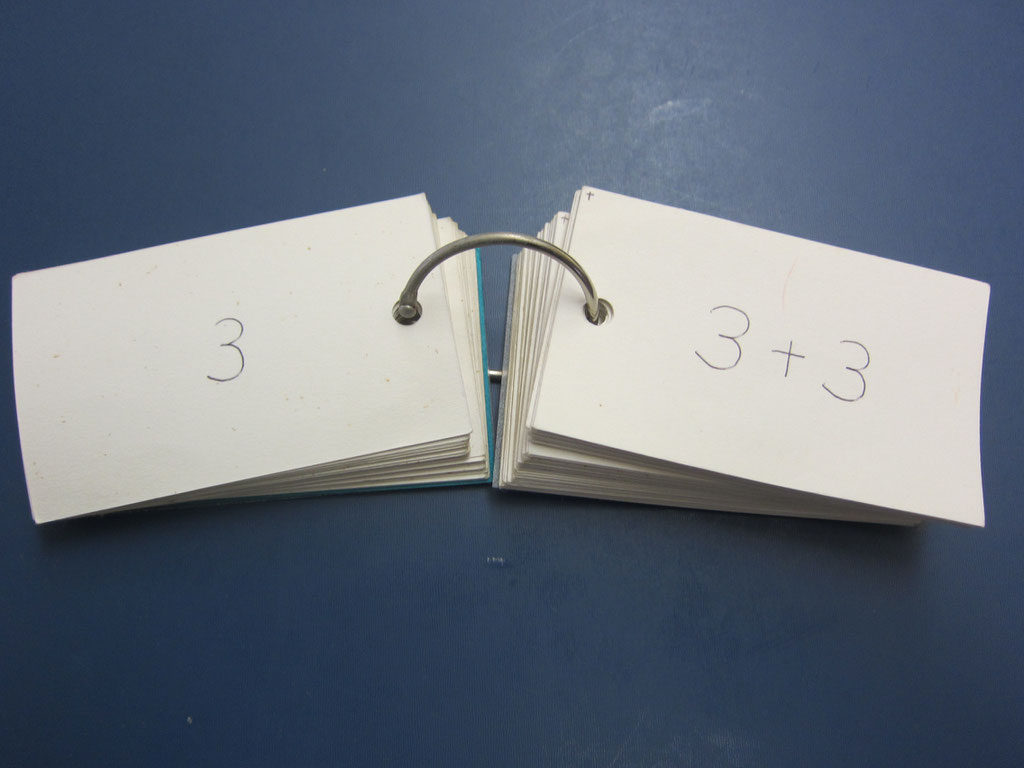

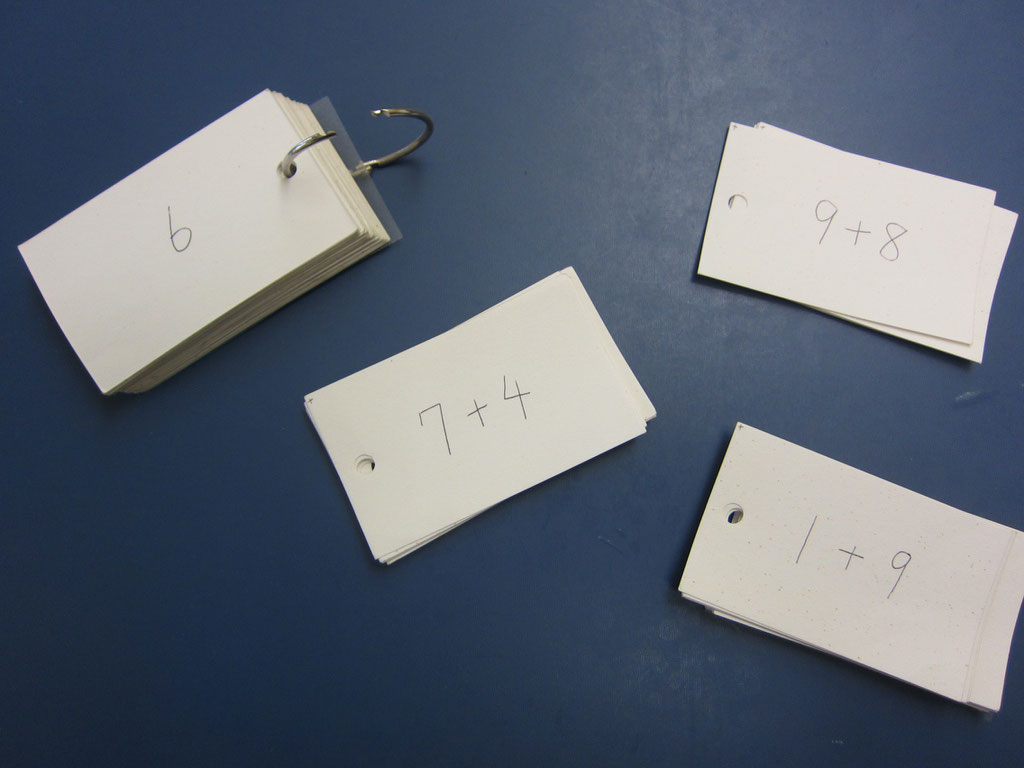

息子が小学生の時にメインでやらせたのがこれです。5cm×9cmの大きめの暗記用カードを使って作りました。問題は100問です。

次のようにして使っていました。

- リングから外して子供の目の前に置く

- 答え合わせをする人が向かいに座る

- タイマーを使用してスタート

- 子供は問題の答えを言いながら、向かいにカードを飛ばす

- 向かいの人が受け取り答えを確認。間違っていたら戻す

- カードがなくなれば終了

(利点)

- レベルに応じてカードの増減が可能

- 順番の入れ替えが容易

- 準備が楽

- 書く手間がないので、100マスよりも早く終わる

- 親子一緒に取り組める

(弱点)

- カードを作るのが面倒

- 一人でやると大変。急げばカードが散らばるし、丁寧にやれば時間がかかる

使用する式を上げておきます。カードを作るならお使いください。

なお私は、0+5よりも10+5、0+0よりも10+10の方が有用だと思うので、0は使っていません。一般的な100マス計算に合わせるなら10を0にしてください。

Kindle教材

息子の幼少時にはなかったKindle。今ならこれを使うでしょう。何問か作りましたので使っていただければと幸いです。

↓こちらの記事内からダウンロードしてください。

コメントをお書きください